Okay, Leute, schnallt euch an! Wir tauchen tief in die Welt der Bauwerksabdichtung ein. Genauer gesagt, nehmen wir uns die Bestandsaufnahme und Analyse des Untergrundes vor. Das ist der Knackpunkt, bevor wir überhaupt anfangen, uns Gedanken über die Abdichtung zu machen. Ohne eine gründliche Untersuchung ist alles andere wie ein Haus auf Sand gebaut – oder in diesem Fall, auf feuchtem, rissigem Sand. Also, lasst uns eintauchen und herausfinden, was es mit dieser wichtigen Aufgabe auf sich hat.

1. Warum die Untergrundanalyse so entscheidend ist

Stellt euch vor, ihr wollt ein neues Auto kaufen, aber ihr wisst nicht, wie die Straße aussieht, auf der ihr es fahren wollt. Klingt blöd, oder? Genauso verhält es sich mit der Bauwerksabdichtung. Der Untergrund ist die Straße, auf der unsere Abdichtung „fährt“. Ist diese Straße holprig, nass oder gar kaputt, dann wird auch eure Abdichtung nicht lange halten. Deswegen ist eine präzise Analyse des Untergrundes die Grundlage für eine erfolgreiche und dauerhafte Abdichtung. Nur so können wir sicherstellen, dass die gewählten Maßnahmen auch wirklich funktionieren und langfristig Schutz bieten.

2. Die wichtigsten Fragen vorab: Was wollen wir eigentlich wissen?

Bevor wir mit der Analyse beginnen, müssen wir uns ein paar wichtige Fragen stellen. Was genau wollen wir eigentlich herausfinden? Welche Informationen sind für unsere Abdichtungsplanung relevant? Dazu gehören beispielsweise Fragen nach der Art des Untergrundes (Beton, Mauerwerk, etc.), dem Zustand (Risse, Ausblühungen, etc.) und der Feuchtigkeit. Erst wenn wir diese Fragen beantwortet haben, können wir die passenden Untersuchungsmethoden auswählen und gezielt vorgehen. Also, Kopf hoch und ran an die Fragen!

2.1. Die Bauwerksart und ihre spezifischen Anforderungen

Jedes Bauwerk ist einzigartig, und jede Bauwerksart hat ihre eigenen spezifischen Anforderungen an die Abdichtung. Ein Keller hat andere Probleme als eine Tiefgarage oder eine Brücke. Wir müssen uns also im Vorfeld genau informieren, um welche Art von Bauwerk es sich handelt und welche speziellen Herausforderungen zu erwarten sind. Das beeinflusst die Auswahl der Untersuchungsmethoden und die spätere Abdichtungsplanung ganz erheblich. Haben wir es mit einem Neubau oder einer Sanierung zu tun? Welche Materialien wurden verbaut? Diese Fragen sind essentiell.

2.2. Die zu erwartende Beanspruchung durch Wasser

Wie viel Wasser muss unsere Abdichtung eigentlich aushalten? Wird das Bauwerk nur leicht durchfeuchtet oder steht es permanent im Wasser? Die Intensität der Wasserbeanspruchung ist ein entscheidender Faktor für die Auswahl der Abdichtungsmaterialien und -verfahren. Eine gründliche Analyse der hydrostatischen Verhältnisse und der zu erwartenden Wassermenge ist daher unerlässlich. Wer hier schlampig arbeitet, der kann sich gleich eine neue Abdichtung einplanen.

3. Methoden der Untergrunduntersuchung: Von der Oberfläche bis in die Tiefe

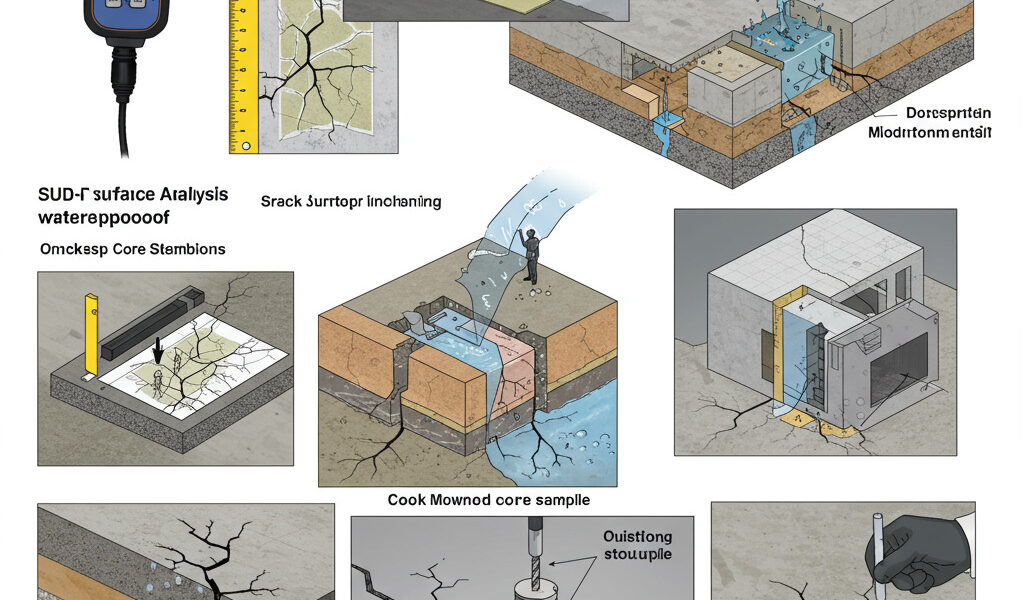

Nun geht’s ans Eingemachte: Welche Methoden stehen uns zur Verfügung, um den Untergrund zu analysieren? Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Techniken, die uns helfen, das wahre Gesicht des Untergrundes zu enthüllen. Von einfachen Sichtprüfungen bis hin zu hochmodernen Messverfahren – hier ist für jeden Bedarf etwas dabei. Lasst uns einen Blick auf die wichtigsten Methoden werfen.

3.1. Sichtprüfung: Der erste Eindruck zählt

Die Sichtprüfung ist der erste Schritt und oft der wichtigste. Hier verschaffen wir uns einen ersten Eindruck vom Zustand des Untergrundes. Wir inspizieren die Oberfläche auf Risse, Ausblühungen, Verfärbungen und sonstige Schäden. Auch die Geometrie des Bauwerks und eventuelle Vorarbeiten werden hier begutachtet. Das ist wie beim Arzt: Ohne eine erste Untersuchung kann keine fundierte Diagnose gestellt werden.

3.2. Feuchtigkeitsmessung: Auf der Spur des nassen Elements

Feuchtigkeit ist der größte Feind der Bauwerksabdichtung. Daher ist die Feuchtigkeitsmessung ein absolutes Muss. Verschiedene Verfahren kommen hier zum Einsatz, um den Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes zu bestimmen. Dazu gehören beispielsweise die CM-Messung, bei der eine Materialprobe entnommen und der Feuchtigkeitsgehalt chemisch bestimmt wird, oder auch die zerstörungsfreien Messverfahren, die mit elektronischen Messgeräten arbeiten. So können wir genau feststellen, wo sich Feuchtigkeit im Untergrund versteckt und wie stark er betroffen ist.

3.3. Risskartierung: Die Landkarte der Schäden

Risse sind wie offene Wunden in der Bauwerkshaut. Sie ermöglichen das Eindringen von Wasser und anderen Schadstoffen. Bei der Risskartierung werden Risse systematisch erfasst und dokumentiert. Dabei werden die Rissbreiten, -längen und -verläufe gemessen und kartografiert. So erhalten wir eine detaillierte „Landkarte“ der Schäden, die uns hilft, die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Mit der Risskartierung wissen wir genau, wo wir ansetzen müssen.

3.4. Analyse des Untergrundmaterials: Was steckt drin?

Um die richtigen Abdichtungsmaterialien auszuwählen, müssen wir wissen, woraus der Untergrund besteht. Handelt es sich um Beton, Mauerwerk, Naturstein oder ein anderes Material? Wie ist die Zusammensetzung und die Festigkeit? Durch Materialproben, die im Labor analysiert werden, können wir diese Fragen beantworten. Die Analyse des Untergrundmaterials ist wie eine DNA-Analyse für unser Bauwerk.

3.5. Weitere Untersuchungsmethoden im Detail

- Druckprüfung: Bei der Druckprüfung wird die Wasserdichtigkeit des Untergrundes unter realen Bedingungen getestet. Dabei wird Wasser gegen die zu prüfende Oberfläche gedrückt und beobachtet, ob und wie viel Wasser durchdringt.

- Bohrkerne: Die Probe aus der Tiefe: Bei dieser Methode werden Bohrkerne aus dem Untergrund entnommen und im Labor analysiert. So können wir Aufschluss über die Materialzusammensetzung, die Feuchtigkeit und mögliche Schäden im Inneren des Bauwerks erhalten.

- Georadar: Blick in den Untergrund: Mit dem Georadar können wir den Untergrund zerstörungsfrei untersuchen und beispielsweise Hohlräume oder Bewehrungen im Beton aufspüren.

4. Interpretation der Ergebnisse: Was bedeuten die Zahlen und Fakten?

Nachdem wir alle Daten gesammelt haben, geht es an die Interpretation. Was bedeuten die Messergebnisse? Welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen? Hier ist Erfahrung gefragt, denn die Interpretation der Ergebnisse erfordert ein fundiertes Fachwissen. Die Rohdaten müssen in aussagekräftige Informationen umgewandelt werden, die uns bei der Planung der Abdichtung helfen. Wir erstellen also eine Art „Diagnose“ des Untergrundes.

4.1. Bewertung der Schadensbilder und ihrer Ursachen

Die Ergebnisse der Untergrunduntersuchung helfen uns, die Schadensbilder zu bewerten und ihre Ursachen zu ermitteln. Handelt es sich um Feuchtigkeitsschäden, Risse oder andere Probleme? Woher kommen diese Schäden? Sind sie auf Baufehler, Materialfehler oder äußere Einflüsse zurückzuführen? Die Analyse der Ursachen ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen und zu verhindern, dass die Schäden erneut auftreten.

4.2. Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Abdichtung

Auf Basis der Ergebnisse der Untergrunduntersuchung leiten wir Handlungsempfehlungen für die Abdichtung ab. Welche Abdichtungssysteme sind geeignet? Welche Vorarbeiten sind erforderlich? Welche Materialien sollten verwendet werden? Die Handlungsempfehlungen sind der Fahrplan für die spätere Abdichtung. Sie sollten detailliert und präzise sein, damit die Abdichtung auch wirklich erfolgreich wird.

5. Spezifische Herausforderungen bei verschiedenen Untergründen

Jeder Untergrund hat seine eigenen spezifischen Eigenschaften und Herausforderungen. Beton, Mauerwerk, Naturstein oder Holz – jedes Material reagiert anders auf Feuchtigkeit und andere Einflüsse. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Untergrundes zu kennen und bei der Analyse und der Abdichtungsplanung zu berücksichtigen.

5.1. Beton: Der Klassiker mit seinen Tücken

Beton ist der am häufigsten verwendete Baustoff. Allerdings ist Beton nicht unbedingt wasserdicht. Er kann durchlässig sein und Risse bekommen, die das Eindringen von Wasser ermöglichen. Bei der Untergrunduntersuchung von Beton ist daher besonders auf die Feuchtigkeit, die Rissbildung und die Betonqualität zu achten.

5.2. Mauerwerk: Zwischen Tradition und Moderne

Mauerwerk ist ein traditioneller Baustoff, der aus einzelnen Steinen und Mörtel besteht. Mauerwerk kann ebenfalls Feuchtigkeit aufnehmen und anfällig für Risse sein. Bei der Untergrunduntersuchung von Mauerwerk ist es wichtig, die Art des Mauerwerks (Ziegel, Kalksandstein, etc.) und die Qualität des Mörtels zu berücksichtigen.

5.3. Naturstein: Schönheit mit Potenzial für Überraschungen

Naturstein ist ein edler Baustoff, der jedoch auch seine Tücken hat. Je nach Art des Natursteins kann er unterschiedlich wasserdurchlässig sein und anfällig für Witterungseinflüsse. Bei der Untergrunduntersuchung von Naturstein ist daher eine genaue Analyse des Gesteins und seiner Eigenschaften unerlässlich.

6. Qualitätssicherung: Was ist wichtig, um Fehler zu vermeiden?

Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil der Untergrunduntersuchung. Sie stellt sicher, dass die Untersuchungsergebnisse zuverlässig und aussagekräftig sind. Dazu gehören unter anderem die Verwendung geeigneter Messgeräte, die Einhaltung von Normen und Richtlinien sowie die Qualifikation der Fachkräfte. Ohne Qualitätssicherung ist das Ganze wie ein Spiel im Dunkeln.

6.1. Einsatz von zertifizierten Fachkräften

Die Untergrunduntersuchung erfordert Fachwissen und Erfahrung. Daher ist es wichtig, zertifizierte Fachkräfte einzusetzen, die über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Diese Fachkräfte kennen die verschiedenen Untersuchungsmethoden, können die Ergebnisse richtig interpretieren und fundierte Handlungsempfehlungen ableiten.

6.2. Dokumentation und Protokollierung: Alles im Blick

Die Dokumentation und Protokollierung der Untersuchungsergebnisse ist ein Muss. Alle Messergebnisse, Analysen und Handlungsempfehlungen müssen detailliert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Nur so können wir sicherstellen, dass die Ergebnisse nachvollziehbar sind und im Bedarfsfall überprüft werden können.

7. Ausblick: Der Weg zur erfolgreichen Abdichtung

Die Untergrunduntersuchung ist der erste Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Abdichtung. Sie liefert uns die notwendigen Informationen, um die richtigen Abdichtungssysteme auszuwählen, die passenden Materialien zu verwenden und die notwendigen Vorarbeiten durchzuführen. Mit einer sorgfältigen Untergrunduntersuchung legen wir das Fundament für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung, die unser Bauwerk vor Feuchtigkeit und anderen Schäden schützt.

7.1. Planung der Abdichtung auf Basis der Ergebnisse

Auf Basis der Ergebnisse der Untergrunduntersuchung wird die Abdichtung geplant. Dabei werden die gewählten Abdichtungssysteme und -materialien auf die spezifischen Anforderungen des Untergrundes abgestimmt. Die Planung sollte detailliert und präzise sein, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.

7.2. Umsetzung der Abdichtung: Der finale Schritt

Nachdem die Abdichtung geplant wurde, geht es an die Umsetzung. Hier ist handwerkliches Geschick gefragt. Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden. Die Einhaltung der Vorgaben aus der Planung und die Verwendung der richtigen Materialien sind entscheidend für den Erfolg.

8. Fallbeispiele und Best Practices: Von der Theorie zur Praxis

Lasst uns ein paar konkrete Beispiele betrachten, um die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Wir werfen einen Blick auf typische Schadensbilder und die entsprechenden Untersuchungsmethoden und Sanierungsmaßnahmen.

8.1. Wassereintritt durch Risse im Beton: Ein häufiges Problem

Risse im Beton sind ein häufiges Problem, das den Wassereintritt in das Bauwerk ermöglicht. Durch eine gründliche Risskartierung können wir die Rissbreiten, -längen und -verläufe erfassen und die Ursache der Rissbildung ermitteln. Je nach Art und Ausmaß der Risse können wir verschiedene Sanierungsmaßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Injektion von Rissen oder die Verwendung von flexiblen Abdichtungsbahnen.

8.2. Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen

Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk können verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise undichte Fugen, defekte Abdichtungen oder aufsteigende Feuchtigkeit. Durch Feuchtigkeitsmessungen und die Analyse des Mauerwerks können wir die Ursache der Feuchtigkeitsschäden ermitteln. Je nach Ursache können wir verschiedene Sanierungsmaßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Erneuerung der Abdichtung, die Trockenlegung des Mauerwerks oder die Verwendung von Sanierputzen.

9. Fazit: Investition in die Zukunft Ihres Bauwerks

Die Untergrunduntersuchung ist mehr als nur eine lästige Pflicht – sie ist eine Investition in die Zukunft Ihres Bauwerks. Indem wir den Untergrund gründlich analysieren, können wir Schäden frühzeitig erkennen, die richtigen Abdichtungssysteme auswählen und eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten. So schützen wir unser Bauwerk vor Feuchtigkeit und anderen Schäden und erhalten seinen Wert. Denkt daran: Eine sorgfältige Untergrunduntersuchung spart langfristig Geld und Ärger. Also, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass eure Bauwerke trocken und sicher bleiben!

10. Zusammenfassung: Die wichtigsten Punkte auf einen Blick

- Die Untergrunduntersuchung ist essenziell für eine erfolgreiche Bauwerksabdichtung.

- Detaillierte Methoden wie Sichtprüfung, Feuchtigkeitsmessung und Risskartierung sind entscheidend.

- Die Interpretation der Ergebnisse erfordert Fachwissen und Erfahrung.

- Die spezifischen Eigenschaften des Untergrundes müssen berücksichtigt werden.

- Qualitätssicherung und Dokumentation sind unerlässlich.

- Die Untergrunduntersuchung ist eine Investition in die Zukunft Ihres Bauwerks.

Fazit:

So, das war’s! Wir haben uns auf eine spannende Reise durch die Welt der Untergrundanalyse begeben. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in diese wichtige Thematik bekommen und seid jetzt bestens gerüstet, um die Herausforderungen der Bauwerksabdichtung zu meistern. Denkt daran: Eine gründliche Untergrunduntersuchung ist der Schlüssel zu einer dauerhaften und erfolgreichen Abdichtung. Also, ran an die Arbeit und lasst uns gemeinsam für trockene und sichere Bauwerke sorgen!

FAQs

1. Warum ist die Untergrunduntersuchung vor einer Bauwerksabdichtung so wichtig?

Die Untergrunduntersuchung ist wie eine Diagnose vor einer Operation. Sie gibt uns die notwendigen Informationen über den Zustand des Untergrundes, damit wir die richtigen Abdichtungsmaßnahmen planen und durchführen können. Ohne eine gründliche Untersuchung ist die Abdichtung wie ein Blindflug – mit dem Risiko, dass sie fehlschlägt und teure Schäden verursacht werden.

2. Welche Untersuchungsmethoden kommen bei der Untergrunduntersuchung zum Einsatz?

Je nach Bedarf kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, wie z.B. Sichtprüfung, Feuchtigkeitsmessung, Risskartierung, Materialanalysen und Druckprüfungen. Die Auswahl der Methoden hängt von der Art des Bauwerks, der zu erwartenden Beanspruchung durch Wasser und den spezifischen Anforderungen ab.

3. Was ist der Unterschied zwischen CM-Messung und zerstörungsfreien Feuchtigkeitsmessungen?

Die CM-Messung ist ein zerstörerisches Verfahren, bei dem eine Materialprobe entnommen und der Feuchtigkeitsgehalt chemisch bestimmt wird. Zerstörungsfreie Messungen arbeiten mit elektronischen Messgeräten, die den Feuchtigkeitsgehalt ohne Materialentnahme ermitteln. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile und werden je nach Bedarf eingesetzt.

4. Wie werden die Ergebnisse der Untergrunduntersuchung interpretiert und für die Abdichtungsplanung genutzt?

Die Ergebnisse werden von Fachkräften interpretiert, die über das nötige Fachwissen und die Erfahrung verfügen. Sie bewerten die Schadensbilder, ermitteln ihre Ursachen und leiten daraus Handlungsempfehlungen für die Abdichtung ab. Diese Empfehlungen bilden die Grundlage für die spätere Planung und Ausführung der Abdichtung.

5. Welche Rolle spielt die Qualitätssicherung bei der Untergrunduntersuchung?

Die Qualitätssicherung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Untersuchungsergebnisse zuverlässig und aussagekräftig sind. Dazu gehören die Verwendung geeigneter Messgeräte, die Einhaltung von Normen und Richtlinien sowie die Qualifikation der Fachkräfte. Eine sorgfältige Qualitätssicherung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Abdichtung und dem Schutz des Bauwerks vor Feuchtigkeitsschäden.