Einleitung: Blitze, ein unterschätztes Risiko?

Na, habt ihr euch schon mal gefragt, wie gefährlich Blitze wirklich sind? Wir denken oft nur an den Donner, aber die Folgen eines Blitzeinschlags können verheerend sein. Im Bereich der Planung und Projektierung von Blitzschutz geht es darum, dieses Risiko zu minimieren. Stell dir vor, du bist gerade dabei, ein neues Gebäude zu entwerfen, eine Fabrik zu erweitern oder einen Sendemast zu errichten. Ohne angemessenen Blitzschutz können Schäden durch Blitzeinschläge schnell zu finanziellen Verlusten, Personenschäden und sogar zum Totalausfall führen. Deshalb ist die genaue Ermittlung des Blitzgefährdungspotentials der erste und wichtigste Schritt.

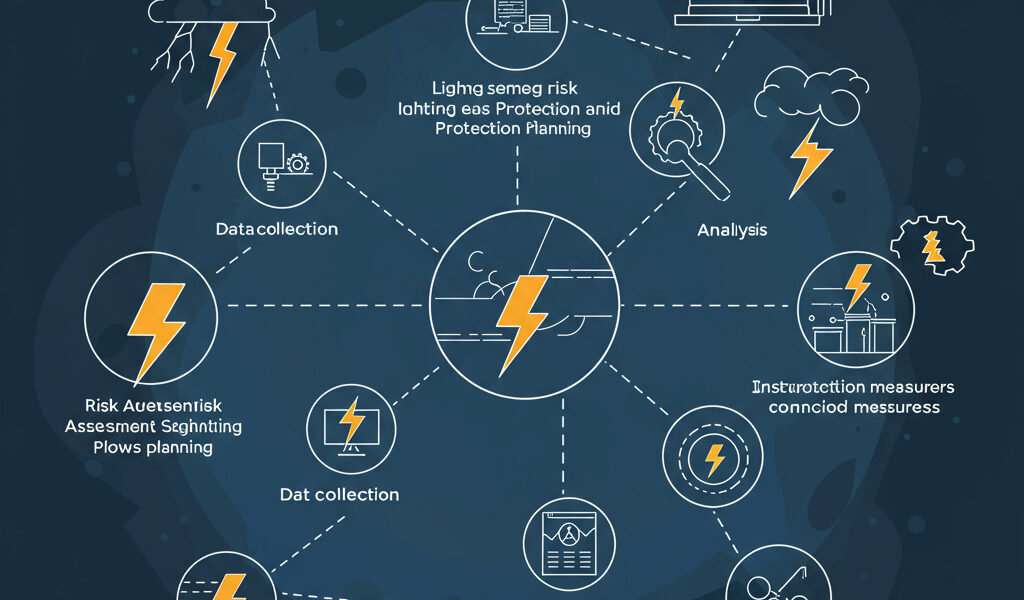

Warum eine Risikobeurteilung so wichtig ist

Die Risikobeurteilung ist das Fundament für jeden effektiven Blitzschutz. Sie hilft uns, die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags an einem bestimmten Ort zu bestimmen und das potenzielle Schadensausmaß zu bewerten. Aber warum ist das so entscheidend? Nun, eine fundierte Risikobeurteilung ermöglicht es uns, die richtigen Schutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Wir können zum Beispiel entscheiden, ob ein konventioneller Blitzschutz (Ableiter, Fangeinrichtungen) ausreichend ist oder ob wir zusätzliche Maßnahmen wie Überspannungsschutz in der elektrischen Anlage benötigen. Ohne Risikobeurteilung würden wir im Dunkeln tappen und blindlings Schutzmaßnahmen installieren, die entweder überdimensioniert und teuer oder völlig unzureichend sind.

Schritt 1: Datenerhebung – Was wir wissen müssen

Bevor wir das Risiko bewerten können, brauchen wir Informationen. Die Datenerhebung ist der erste Schritt. Wir sammeln alle relevanten Daten über den Standort, das Gebäude oder die Anlage, die wir schützen wollen. Dazu gehören die geografische Lage, die Geländebeschaffenheit, die erwartete Blitzdichte in der Region und die Art und Nutzung des Gebäudes. Auch die Materialien, aus denen das Gebäude besteht, und die darin befindlichen Geräte und Anlagen spielen eine Rolle. Je detaillierter unsere Datenerhebung ist, desto genauer wird unsere Risikobewertung.

Schritt 2: Ermittlung der Blitzdichte und der geografischen Risikofaktoren

Die Blitzdichte ist eine wichtige Kennzahl. Sie gibt an, wie viele Blitze pro Quadratkilometer und Jahr in einer bestimmten Region einschlagen. Diese Informationen können aus Wetterdaten, Blitzortungssystemen und Kartenmaterial entnommen werden. Die geografischen Risikofaktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Befindet sich das Gebäude auf einem Hügel oder in einer Ebene? Gibt es in der Nähe hohe Bäume oder andere Strukturen, die als „Fangeinrichtungen“ wirken könnten? All diese Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags.

Schritt 3: Analyse der Risikokomponenten

Die Risikokomponenten sind die einzelnen Faktoren, die das Gesamtrisiko beeinflussen. Dazu gehören: die Art des Gebäudes und seine Nutzung (z.B. Wohnhaus, Fabrik, Krankenhaus), die Anzahl der Personen, die sich im Gebäude aufhalten, der Wert der im Gebäude befindlichen Güter und Anlagen sowie die Auswirkungen eines Brandes oder einer Explosion auf die Umgebung. Wir müssen jedes einzelne Element sorgfältig analysieren und bewerten, um das Gesamtrisiko realistisch einschätzen zu können. Stell dir vor, du analysierst die Risikokomponenten eines Krankenhauses – der Schutz der Patienten, des medizinischen Personals und der wertvollen medizinischen Geräte hat höchste Priorität.

Schritt 4: Berechnung des Blitzgefährdungspotentials (Risikobeurteilung)

Jetzt kommt der knifflige Teil: die Berechnung des Blitzgefährdungspotentials. Hierfür gibt es spezielle Berechnungsmethoden, die in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 62305) festgelegt sind. Wir verwenden die gesammelten Daten und die Analyse der Risikokomponenten, um das Risiko zu quantifizieren. Das Ergebnis ist ein Wert, der uns Auskunft darüber gibt, wie wahrscheinlich ein Blitzeinschlag ist und welche Schäden zu erwarten sind. Dieser Wert ist die Grundlage für die Planung der Schutzmaßnahmen.

Schritt 5: Auswahl der Schutzmaßnahmen

Basierend auf der Risikobeurteilung wählen wir die geeigneten Schutzmaßnahmen aus. Das können konventionelle Blitzschutzanlagen (Fangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungsanlagen) sein, aber auch Überspannungsschutzgeräte (SPDs) zum Schutz elektrischer Anlagen, Brandschutzmaßnahmen und organisatorische Maßnahmen. Die Auswahl der Schutzmaßnahmen ist ein komplexer Prozess, der die spezifischen Gegebenheiten des Objekts und die Ergebnisse der Risikobeurteilung berücksichtigt. Wir müssen also ganz genau wissen, was wir schützen wollen, und wie wir das am besten erreichen können.

Schritt 6: Planung und Projektierung des Blitzschutzes

Nachdem wir die Schutzmaßnahmen ausgewählt haben, erstellen wir einen detaillierten Plan. Dieser Plan beinhaltet die genaue Positionierung der Fangeinrichtungen, die Dimensionierung der Ableitungen und Erdungsanlagen, die Installation der Überspannungsschutzgeräte und die Integration aller Schutzmaßnahmen in das Gesamtsystem. Die Planung und Projektierung erfordert Fachwissen und Erfahrung. Wir müssen sicherstellen, dass alle Maßnahmen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen und optimal aufeinander abgestimmt sind.

Schritt 7: Installation und Abnahme des Blitzschutzsystems

Die Installation des Blitzschutzsystems erfolgt durch qualifizierte Fachkräfte. Sie installieren die Fangeinrichtungen, die Ableitungen, die Erdungsanlagen und die Überspannungsschutzgeräte gemäß den Planungsunterlagen. Nach Abschluss der Installation erfolgt eine Abnahme durch eine befähigte Person, die die Funktionalität des Systems überprüft und sicherstellt, dass es den Anforderungen entspricht. Auch hier ist Präzision wichtig. Alles muss einwandfrei funktionieren, damit das System im Ernstfall zuverlässig schützt.

Schritt 8: Wartung und Instandhaltung des Blitzschutzsystems

Ein Blitzschutzsystem ist kein „einmal installierter und dann vergessener“ Gegenstand. Es benötigt regelmäßige Wartung und Instandhaltung, um seine Schutzfunktion dauerhaft zu gewährleisten. Dazu gehören die Überprüfung der Fangeinrichtungen, der Ableitungen und der Erdungsanlage auf Beschädigungen, die Messung des Erdungswiderstands und die Funktionsprüfung der Überspannungsschutzgeräte. Nur durch regelmäßige Wartung und Instandhaltung können wir sicherstellen, dass das System im Ernstfall zuverlässig schützt.

Schritt 9: Dokumentation und Reporting

Die Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Prozesses. Wir dokumentieren die Risikobeurteilung, die Planung, die Installation, die Abnahme und die Wartung des Blitzschutzsystems. Dies beinhaltet die Erstellung von Protokollen, Plänen und Berichten. Diese Dokumentation dient als Nachweis für die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften und erleichtert die spätere Wartung und Instandhaltung des Systems. Eine gute Dokumentation ist quasi die „Gesundheitsakte“ des Blitzschutzsystems.

Schritt 10: Fazit – Sicherheit geht vor!

Die Ermittlung des Blitzgefährdungspotentials und die Planung eines effektiven Blitzschutzes sind komplexe, aber entscheidende Aufgaben. Durch eine sorgfältige Risikobeurteilung, die Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen, eine fachgerechte Installation und eine regelmäßige Wartung können wir das Risiko von Blitzschäden minimieren und Leben und Sachwerte schützen. Denkt immer daran: Sicherheit geht vor! Investitionen in einen guten Blitzschutz sind eine Investition in die Sicherheit und den langfristigen Werterhalt von Gebäuden und Anlagen.

Abschluss

Die Ermittlung des Blitzgefährdungspotentials ist ein systematischer Prozess, der sorgfältige Planung und Fachwissen erfordert. Wenn du dir unsicher bist, solltest du dich immer von Experten beraten lassen. Sie können dich bei der Durchführung der Risikobeurteilung unterstützen, die geeigneten Schutzmaßnahmen auswählen und die Planung und Projektierung des Blitzschutzes übernehmen.

Häufige Fragen (FAQs)

1. Was ist der Unterschied zwischen einem konventionellen Blitzschutz und einem Überspannungsschutz?

Ein konventioneller Blitzschutz (Äußerer Blitzschutz) schützt das Gebäude vor direkten Blitzeinschlägen, indem er den Blitzstrom ableitet. Überspannungsschutz (Innerer Blitzschutz) schützt elektronische Geräte und Anlagen vor Überspannungen, die durch Blitzeinschläge verursacht werden können. Beide Systeme ergänzen sich und sind für einen umfassenden Schutz unerlässlich.

2. Wie oft muss ein Blitzschutzsystem gewartet werden?

Die Wartung eines Blitzschutzsystems sollte in der Regel mindestens alle zwei Jahre erfolgen. In bestimmten Fällen, wie z.B. bei starker Umweltbelastung oder bei Blitzschutzsystemen, die besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind, können kürzere Wartungsintervalle erforderlich sein. Die Wartung sollte von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

3. Was passiert, wenn mein Gebäude keinen Blitzschutz hat?

Ohne Blitzschutz besteht ein erhebliches Risiko für Schäden an der Bausubstanz, für Brände, für die Zerstörung elektronischer Geräte und für Personenschäden. Die finanziellen Folgen können enorm sein, ganz zu schweigen von den möglichen gesundheitlichen Risiken.

4. Ist ein Blitzschutz für jedes Gebäude erforderlich?

Die Notwendigkeit eines Blitzschutzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der geografischen Lage, der Art und Nutzung des Gebäudes, der Höhe des Gebäudes und dem Vorhandensein von brennbaren Materialien. Grundsätzlich ist ein Blitzschutz für Gebäude mit erhöhtem Gefährdungspotenzial vorgeschrieben.

5. Wie kann ich einen qualifizierten Blitzschutzexperten finden?

Du kannst dich an Elektroinstallationsbetriebe, Blitzschutzfirmen oder Ingenieurbüros wenden, die sich auf Blitzschutz spezialisiert haben. Achte darauf, dass die Fachleute über entsprechende Qualifikationen und Zertifizierungen verfügen und Erfahrung in der Planung, Installation und Wartung von Blitzschutzsystemen haben.